青海新聞網(wǎng)·江源新聞客戶端訊 “老師,您看我的這個(gè)作業(yè)里,‘雪豹’兩個(gè)字可是‘暗藏玄機(jī)’的。您看懂了沒(méi)?”清明節(jié)假期結(jié)束后,西寧市城西區(qū)行知小學(xué)五年級(jí)三班的趙文雯拿著自然筆記,滿眼期待地找到了自己的科學(xué)老師馮樹豐。

自然筆記上,藝術(shù)字形式的“雪”字全身布滿與雪豹相同的斑點(diǎn),“雨”字有兩只俏皮的耳朵、一條尾巴,靈動(dòng)可愛。“豹”字里的巧思就更多了。“左半邊的偏旁從淡綠色到白色再到藍(lán)色逐漸過(guò)渡,展現(xiàn)的是青海草地、雪山、藍(lán)天的風(fēng)景;右邊不規(guī)則藍(lán)色部分呈現(xiàn)的是青海湖,其他部分從藍(lán)白過(guò)渡而成,寓意祁連山。”趙文雯詳細(xì)介紹。

這樣富有創(chuàng)意的作品,馮樹豐收到很多。它們被展示在學(xué)校走廊、科學(xué)教室,靜靜地訴說(shuō)著城西區(qū)校園與科學(xué)的故事,展現(xiàn)著城西區(qū)打造國(guó)家級(jí)中小學(xué)科學(xué)教育實(shí)驗(yàn)區(qū)的實(shí)踐成果。

作為全國(guó)首批中小學(xué)科學(xué)教育實(shí)驗(yàn)區(qū),城西區(qū)積極打造“1+4”模式(“1”指實(shí)施以“讓好奇心成為動(dòng)力,讓探究成為習(xí)慣”為主題,“4”指通過(guò)營(yíng)造科學(xué)氛圍、打造科學(xué)教育新樣態(tài)、強(qiáng)化學(xué)校科學(xué)教育主陣地和優(yōu)化科學(xué)探究實(shí)施路徑),營(yíng)造全員育人、全過(guò)程育人、全方位育人的良好氛圍,為加快建設(shè)科技強(qiáng)國(guó)夯實(shí)人才基礎(chǔ)。2024年在“積極探索加強(qiáng)中小學(xué)科學(xué)教育實(shí)踐教學(xué)”分享會(huì)上,城西區(qū)作為全國(guó)7所發(fā)言地區(qū)代表青海省面向全國(guó)分享,《“1+4”模式賦能科學(xué)教育發(fā)展》被評(píng)為全國(guó)中小學(xué)科學(xué)教育優(yōu)秀案例。

校園,讓科學(xué)更有趣

在行知小學(xué)科學(xué)教室,馮樹豐拿出一張手繪“地圖”。湖泊、高山灌叢、針葉林和針闊混交林、流石灘、冰川積雪……地圖上集中展現(xiàn)出青海的主要地理景觀,右側(cè)還清晰地標(biāo)記著海拔。

“同學(xué)們,我們學(xué)習(xí)了《食物鏈與食物網(wǎng)》這一課。請(qǐng)你們思考一下,在我們的家鄉(xiāng)有哪些食物鏈呢?”說(shuō)著,馮樹豐一手拿著手繪地圖,一手拿出一張貼紙。湟魚、牦牛、雪豹、羚羊、沙棘……一個(gè)個(gè)栩栩如生的青海特色野生動(dòng)植物整齊排列。

每個(gè)小組的桌上也同樣有著這樣一份地圖和貼紙,馮樹豐指導(dǎo)學(xué)生將動(dòng)植物貼在相應(yīng)的自然環(huán)境內(nèi),并用紅色馬克筆畫出其中包含的食物鏈。孩子們興致勃勃地研究起地圖和動(dòng)植物,教室里變得喧鬧起來(lái)。

“地圖是我手繪的,貼紙則是青海省自然教育協(xié)會(huì)根據(jù)我們的課程設(shè)計(jì)專門設(shè)計(jì)的。”馮樹豐介紹,“科學(xué)教育不能脫離課本而獨(dú)自發(fā)展,更應(yīng)該是對(duì)課本知識(shí)的擴(kuò)展。”

行知小學(xué)作為首批祁連山國(guó)家公園生態(tài)示范校,很多科學(xué)課程都嵌入了青海本地生態(tài)科學(xué)元素。對(duì)此,馮樹豐說(shuō):“我們不僅要教會(huì)孩子科學(xué)知識(shí),還希望通過(guò)科學(xué)課告訴他們‘我在哪’‘我的家鄉(xiāng)有什么’,讓他們了解家鄉(xiāng)的同時(shí),也能成為家鄉(xiāng)的環(huán)保‘小先鋒’。”

這間科學(xué)實(shí)驗(yàn)室里,除了最初購(gòu)置的教學(xué)用具,還擺滿了孩子們的作品、科學(xué)老師的自制教具。小小教室是城西區(qū)首次成立的區(qū)級(jí)科學(xué)學(xué)科工作坊,以“科學(xué)實(shí)驗(yàn)教具的更新與發(fā)展”為主題,為科學(xué)教師搭建互研互學(xué)的平臺(tái)。實(shí)驗(yàn)室也承載著孩子們的科學(xué)夢(mèng)想,孩子們一有空就會(huì)到這里“鼓搗”。五年級(jí)一班的張昕怡說(shuō):“這樣的科學(xué)課,更有趣,更易懂。”

科學(xué),讓校園更精彩

“消耗10度電需要78.5千克碳排放量,這樣算,要消耗一棵樹,數(shù)據(jù)是驚人的!”五四小學(xué)三樓盡頭的基層科普館內(nèi),傳來(lái)了聲音稚嫩但條理清晰的講解聲。

專職科學(xué)教師張海寧說(shuō):“學(xué)校每年組織學(xué)生進(jìn)行科普講解視頻錄制,將獲獎(jiǎng)視頻進(jìn)行展播,讓學(xué)生在探索、制作中提升對(duì)科學(xué)學(xué)習(xí)的興趣。”

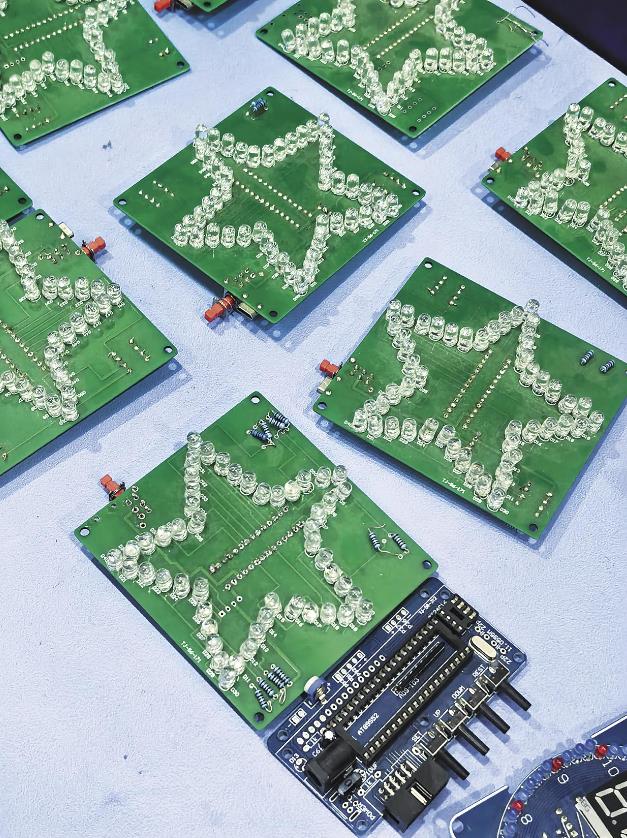

在五四小學(xué),科學(xué)成為這里最別具一格的“裝飾”。走過(guò)62米長(zhǎng)、以航空航天為主題的科普長(zhǎng)廊,來(lái)到與科普館一墻之隔的科學(xué)創(chuàng)科教室——“創(chuàng)客夢(mèng)工廠”,這里是孩子們開展“單片機(jī)創(chuàng)客”課程的場(chǎng)地。展示區(qū),學(xué)生們制作的芯片和主板上滿是他們的小巧思。

“近年來(lái),芯片成為科技角逐的重要內(nèi)容。于是,我們考慮開發(fā)‘單片機(jī)創(chuàng)客’課程,讓學(xué)生從焊接入手,開發(fā)適合小學(xué)生的單片機(jī)創(chuàng)客教育體系。”專職科學(xué)教師蔚海鵬說(shuō),“我們將學(xué)生分為低、中、高三個(gè)不同階段,低段學(xué)生已能夠獨(dú)立焊接出簡(jiǎn)單的成品,中段學(xué)生從電路知識(shí)學(xué)習(xí)開始,學(xué)會(huì)從電路圖到實(shí)物圖的比對(duì)辨識(shí),高段學(xué)生則從單片機(jī)整體出發(fā)進(jìn)行創(chuàng)客智造。”

一直對(duì)芯片充滿好奇的六年級(jí)三班的白康睿說(shuō):“在學(xué)校就能學(xué)到這樣的科學(xué)課,還有老師的專業(yè)指導(dǎo),真是太棒了。”

城西區(qū)教育局教研室教研員劉睿說(shuō):“我們不斷開辟科學(xué)培育‘新場(chǎng)域’。目前,因地制宜建設(shè)創(chuàng)客室、種植基地、機(jī)器人教室等13個(gè)素質(zhì)拓展室。建設(shè)科普長(zhǎng)廊、少年科學(xué)院等空間建設(shè)覆蓋率達(dá)100%,‘開放式體驗(yàn)中心’為主體的科普環(huán)境讓學(xué)生在浸潤(rùn)式科學(xué)環(huán)境中積極探索實(shí)踐。”

合作,讓孩子與科學(xué)相擁

“幸好做了這次調(diào)查,不然我還不知道我們家的用鹽量嚴(yán)重超標(biāo)!”這是勝利路小學(xué)四年級(jí)五班在開展《鹽》的項(xiàng)目化學(xué)習(xí)時(shí),“鹽”開得勝小組成員充滿童趣的感悟。

他們?cè)趯W(xué)習(xí)手冊(cè)中,不僅將自己合作探究的過(guò)程拍照記錄下來(lái),還用表格、柱狀圖等統(tǒng)計(jì)形式,對(duì)家中一周的食鹽使用量進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)。

為什么會(huì)開展這一主題的項(xiàng)目化學(xué)習(xí)呢?

2024年12月,青海省自然資源博物館工作人員孫翔帶著《我們無(wú)法離開的鹽》這堂科普課來(lái)到勝利路小學(xué)。課上,孫翔詳細(xì)介紹了鹽的用途、來(lái)源、重要性等內(nèi)容,激發(fā)了孩子們對(duì)鹽的濃厚興趣。

隨后,科學(xué)教師馬慧、嚴(yán)婧鳳和數(shù)學(xué)教師葉榮、趙存花以項(xiàng)目化教學(xué)的形式,帶著學(xué)生走進(jìn)自然資源博物館,開啟一場(chǎng)科學(xué)探尋之旅。回到學(xué)校后,老師又指導(dǎo)孩子們以實(shí)驗(yàn)和統(tǒng)計(jì)等形式進(jìn)一步探究。

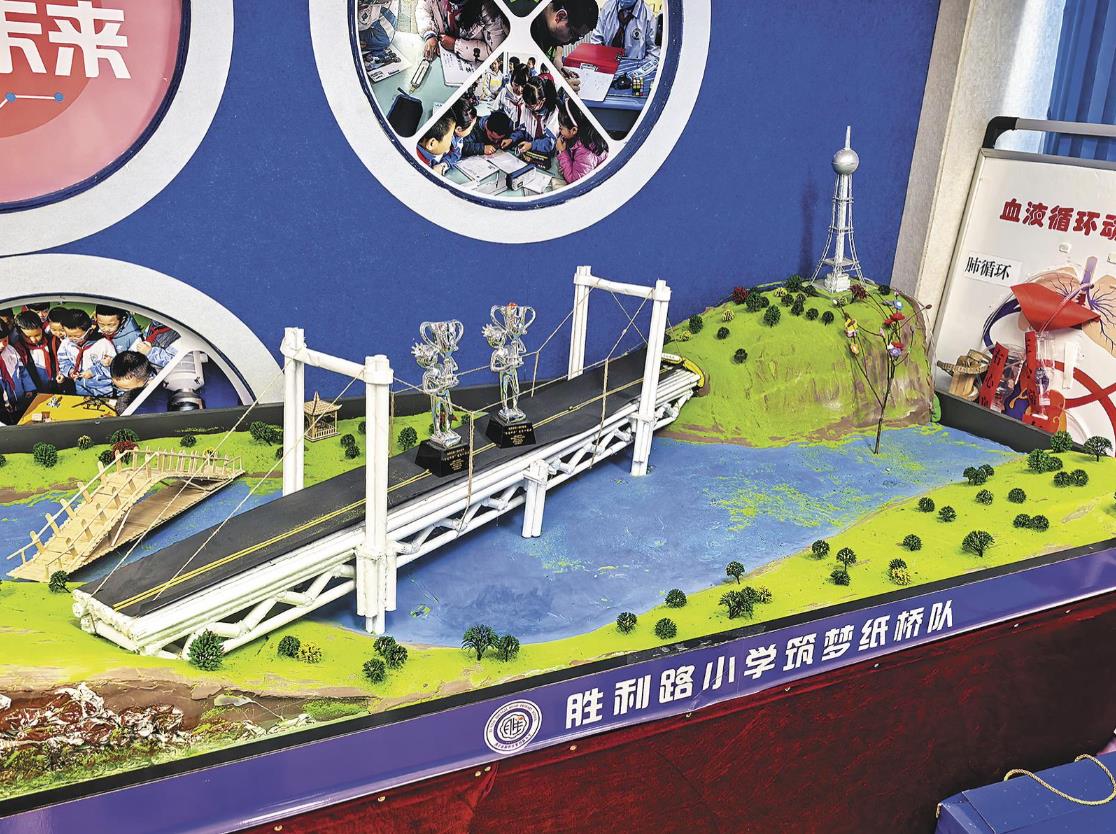

因?yàn)閷W(xué)校場(chǎng)地有限,在開展科學(xué)教學(xué)中必須“另辟蹊徑”。自2023年起,勝利路小學(xué)不斷挖掘和發(fā)揮校外科學(xué)場(chǎng)館的教育作用,與多個(gè)展覽館、教育基地建立合作機(jī)制,共同打造場(chǎng)館課堂、研發(fā)優(yōu)質(zhì)科學(xué)教育課程。勝利路小學(xué)副校長(zhǎng)李桂芳說(shuō):“我們通過(guò)構(gòu)筑校館合作實(shí)踐平臺(tái)的形式揚(yáng)長(zhǎng)避短,‘請(qǐng)進(jìn)來(lái)’與‘走出去’相結(jié)合,讓學(xué)生在有聲有色、有感有形的科學(xué)世界里,培植科學(xué)精神。”

劉睿介紹:“今年2月,城西區(qū)對(duì)接中國(guó)科學(xué)院西北高原生物研究所、青海師范大學(xué)、青海省自然資源博物館等12家單位,聘請(qǐng)16名來(lái)自綜合性大學(xué)、科研院所的教授以及科技企業(yè)的專家成為城西區(qū)區(qū)屬學(xué)校科學(xué)副校長(zhǎng),聘任覆蓋率達(dá)100%,在區(qū)域科學(xué)教育中架構(gòu)‘學(xué)校—基地—社會(huì)’的育人體系。”

當(dāng)科學(xué)教育與青海特色相結(jié)合,當(dāng)科學(xué)教育緊跟時(shí)事熱點(diǎn),當(dāng)科學(xué)教育走出校園,城西區(qū)科學(xué)教育將深深扎根于青海,又努力突破時(shí)空限制,在高原土壤中孕育出興趣的種子,并不斷長(zhǎng)出探究、思索、領(lǐng)悟的藤蔓與枝葉,結(jié)出科學(xué)教育的累累碩果。

【手記】“給孩子種下科學(xué)的種子”

當(dāng)城西區(qū)行知小學(xué)五年級(jí)一班的王佳琪手捧著自己手繪的《綠豆種子發(fā)芽記錄》,略顯靦腆地向我們介紹自己的實(shí)驗(yàn)過(guò)程時(shí),我們似乎看到了科學(xué)研究的種子,正在萌發(fā)出嫩芽。

在整個(gè)采訪過(guò)程中,我們沒(méi)有遇到生澀難懂的科學(xué)教育選題,但是卻看到了孩子們對(duì)科學(xué)的熱愛。在學(xué)校里,隨即翻開孩子們的科學(xué)筆記,無(wú)論是繪圖還是統(tǒng)計(jì),雖然筆觸間透著稚嫩,但處處彰顯著孩子們的認(rèn)真。

孩子們說(shuō),科學(xué)筆記不像作業(yè),更像是一種興趣,充滿了吸引力。思考研究的角度、查詢資料、做實(shí)驗(yàn)或調(diào)查、整理筆記……在孩子們的心里不僅種下了愛好和求知的種子,更學(xué)會(huì)了科學(xué)探索方法,長(zhǎng)出求索的嫩芽。

這些年,城西區(qū)從紙橋建造到過(guò)山車、熱氣球升空、電動(dòng)紙船、點(diǎn)亮小屋、塔臺(tái)搭建,攜手為少年兒童提供了知識(shí)與實(shí)踐的“橋”、探究與反思的“船”、洞察與瞭望的“塔”,青少年的好奇心、想象力和探索欲在科學(xué)創(chuàng)新實(shí)踐中被激發(fā),科學(xué)的奧秘在快樂(lè)中被探尋。

我們需要怎樣的科技創(chuàng)新人才,當(dāng)前的教育體系如何順應(yīng)時(shí)代需求培養(yǎng)具有科學(xué)素養(yǎng)的人才?這是科學(xué)教育需要思考的問(wèn)題。也許我們并不知道未來(lái)科技的發(fā)展速度,但我們一定需要充滿探索精神的創(chuàng)新人才,而在城西區(qū),我們看到了科學(xué)探索的種子正在孩子們心中種下、發(fā)芽。(作者:賈 泓)

(來(lái)源:青海日?qǐng)?bào))

})

})

})

})