青海新聞網·大美青海客戶端訊 “鄉親們,今天咱們開展‘一宣三促’活動,喧一喧一號文件精神,比如說‘大力發展綠色、特色農產品種養,推進農產品加工業轉型升級,實施農業品牌精品培育計劃,打造特色農業產業集群,提升農業產業化水平’這一條,對咱們農民來說是開春以來的大喜訊。”2月24日一大早,海東市民和回族土族自治縣巴州鎮祁家村村委會掛起了“一宣三促”橫幅,駐村第一書記孔德香和群眾自備小板凳相聚在村廣場上,拉開了“板凳課堂”的序幕。

“深入開展防止返貧就業攻堅行動,增強幫扶車間就業吸納能力,穩定脫貧人口務工規模和收入。”

“鼓勵地方開展糧油種植專項貸款貼息試點。健全糧食主產區獎補激勵制度,加大對產糧大縣支持。”

……

孔德香用地道的鄉音傳遞黨音,鄉親們臉上洋溢著開心的笑容,聽到與自己息息相關的政策時,不由自主地鼓掌。

“今天我也順便再催一催大家的醫保繳費,現在醫保有了新政策,國家對農村醫療保障越來越重視了,報銷比例和范圍也擴大了不少,大家的醫保一定要按時繳納,萬一生病也是個保障。”

“孔書記,那我們家娃娃在外頭打工,也能享受這些福利嗎?”

孔書記笑著回答說:“當然可以,只要按規定繳納醫保費用,在哪里都能享受到這份保障……”

據了解,為深入學習宣傳貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神,做好中央和省委一號文件精神宣講,扎實推進地震災后重建地2025年“三農”重點工作,巴州鎮組織部分黨員干部下沉一線,利用廣場上的“板凳課堂”、巷子里的“民生茶話會”、板報里的“學習園地”,把黨的好政策送到田間地頭、傳遞到千家萬戶,以此助力各村促產業、促就業、促穩定。

“鄉親們,都找地兒坐,今天我給大家帶來了不少好消息!”胡家村駐村第一書記王浩手拿宣講文件,洪亮的聲音在巷道里響起。

話音剛落,一位村民按捺不住內心的急切問道:“書記,我們出去打工的交通補貼的政策還有嗎?年過完了,我想著去外地打工唄。”

“交通補貼一直有呢,省外務工滿三個月就有1000元補貼。”王浩笑著回答。

“那我要是在村里面找活干呢?”另一位村民接著提問。

“村里面保潔、護林員的崗位大家都可以申請,村里的百合栽種、日常管護、采收都需要人,一天下來也能有100元的收入,而且還能照顧家庭,也是不錯的選擇。”村民得到滿意的答案,微笑著點頭。

隨著政策講解逐漸清晰,鄉親們對黨和政府千方百計推動農業增效益、農村增活力、農民增收入的主旨也越來越明晰,參與互動的熱情更加高漲。

宣講路上,針對去年9月份持續暴雨造成下胡家社村級道路塌陷的問題,胡家村駐村工作隊也在現場明確了解決方案,宣講組為群眾辦實事、辦好事,以實際行動詮釋為民服務宗旨。

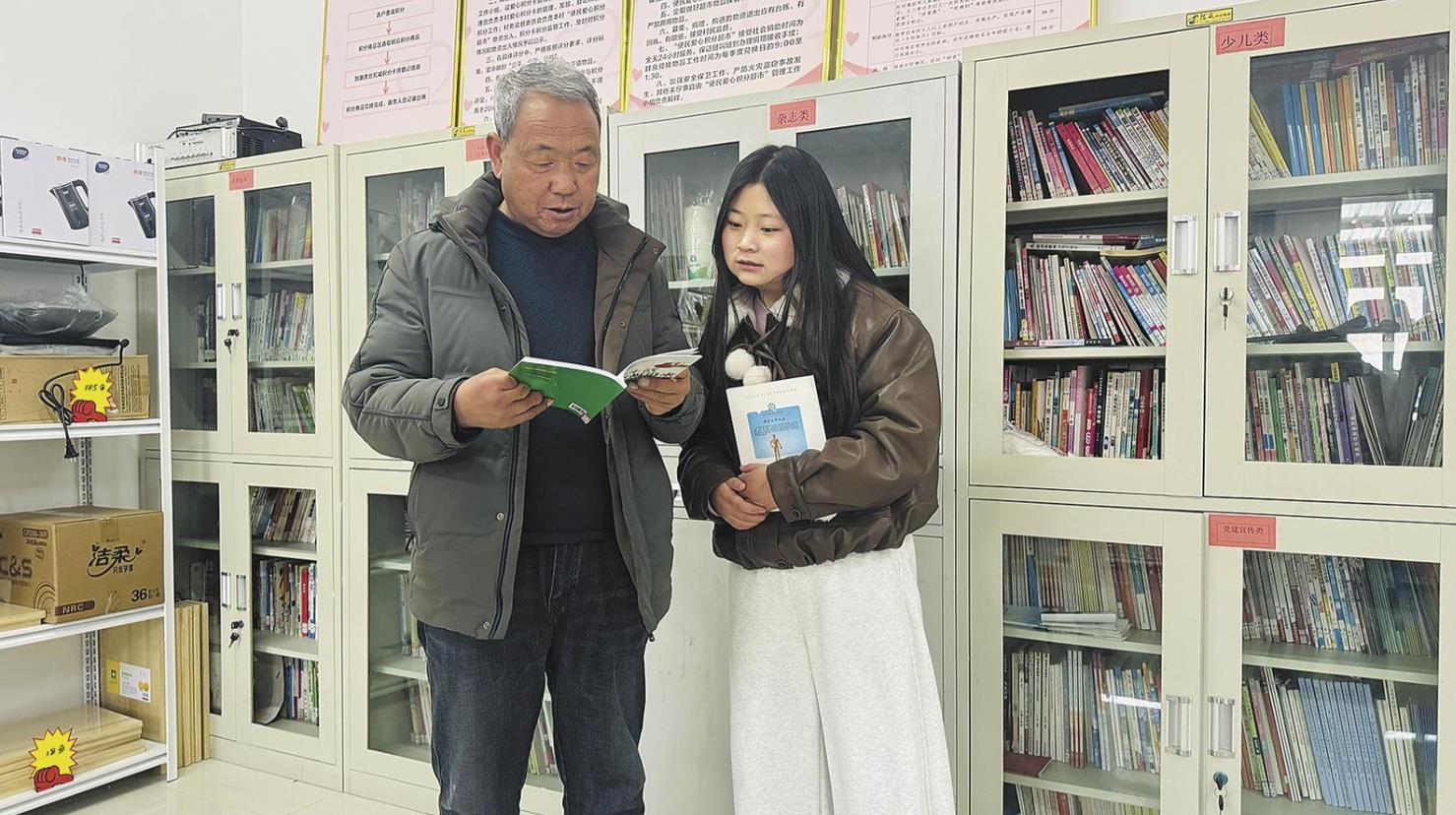

在老官坪村,駐村第一書記李生泉和村黨支部書記馬文海從農戶家里宣講出來后,李生泉覺得宣講力度仍不夠。

“老馬,我看宣講還得找個新辦法,才能讓大家把這些好政策記得更牢。”兩人邊走邊商議,到了村委會門口,看到剛才在村委會聽完宣講的群眾這會兒正坐在廣場上嘮家常。

“李書記,我看還有一個方法,咱倆可以給鄉親們打造一個‘學習園地’。”馬文海指著村委會旁邊的黑板說。

說干就干,兩人開始熱火朝天地制作起“一宣三促”宣講板報。不一會兒,兩人身邊圍滿了不少好奇的“學生”。

在寫到“國家糧食安全根基更加穩固,農業綜合生產能力穩步提升”時,李生泉轉過頭對圍觀的村民說:“大家的地一定不能撂荒,要好好種,剛才已經跟大家講過了,現在種糧有補貼,買農機農具也有補貼。最最主要的是中央一號文件說‘進一步擴大糧食單產提升工程實施規模,加大高產高效模式集成推廣力度,推進水肥一體化,促進大面積增產。加力落實新一輪千億斤糧食產能提升任務。’這些釋放了國家持續增強糧食等重要農產品供給保障能力這一強烈信號……”

聽著李生泉的講解,鄉親們越聽越有信心,紛紛表示要做春耕帶頭人、種糧示范戶。

巴州鎮黨委書記謝成義介紹,“一宣三促”是鄉村振興的有力引擎。為開展好此次活動,巴州鎮黨委政府的黨員干部用“大白話”講政策,用“家常話”說民生,讓政策從文件中走進鄉親們心中。目前,巴州鎮正圍繞“一宣三促”活動主線,以“我來干、馬上辦”的責任擔當,聚焦加快農業農村現代化步伐,推動農業基礎更加穩固、農村地區更加繁榮、農民生活更加紅火,因地制宜、分類施策,發展農業新質生產力。

【記者手記】春風化雨潤山鄉

清晨,寧靜山鄉,幾排小板凳圍成“同心圓”,駐村書記的鄉音與村民的掌聲在春風里交織。

這一幕發生在海東市民和縣巴州鎮祁家村的“板凳課堂”,這也是鄉村振興戰略在基層生動實踐的縮影。

在“一宣三促”黨員干部的“大白話”里,一號文件不再是一紙公文。聯農帶農機制化作“企業帶農戶,政策看實績”的承諾,防止返貧攻堅行動成為“家門口有活干”的實在保障,糧油種植貼息試點變成“種糧也能貸款”的暖心政策。還有從防止返貧的底線守護到農業產業集群的前瞻布局,既守住“糧袋子”“菜籃子”的民生根基,又打開“金扁擔”“錢袋子”的發展空間。

政策語言與鄉土話語的轉換,折射出基層治理的溫度與智慧。

當“農業品牌培育”對接起高原特色產業的綠色基因,當“產業集群”連接著千家萬戶的庭院經濟,抽象的發展藍圖便化作可感可觸的致富路徑。

這場“一宣三促”活動揭示著鄉村振興的深層邏輯——政策落地需要“雙向奔赴”。

事實上,黨員干部俯下身段,用沾露珠、帶泥土的方言傳遞政策;村民挺直腰板,從“要我干”變為“我要干”。正如春耕帶頭人們躍躍欲試的“表情包”,當農民真正成為政策紅利的“解讀者”“參與者”,鄉村振興便獲得了蓬勃驅動力。

從青海“東大門”的實踐中,我們看到了中國式現代化在農業農村的生動注腳——它不是簡單的產業疊加,而是政策供給與群眾需求的精準耦合;不是表面的鄉村美化,而是通過制度創新激活內生動力。

接地氣的“板凳課堂”仍在繼續。這方小小天地見證著:鄉村振興的密碼藏在干部與群眾同坐一條板凳的真情里,寫在政策與民意同頻共振的實踐中!

})

})

})

})