青海新聞網·大美青海客戶端訊 地震發生以來,震區一個個群眾踴躍參與抗震救災,用點滴愛心,在救災一線凝聚起大愛的力量,溫暖了人們的身心。12月22日至23日,本報記者走進海東市民和回族土族自治縣和循化撒拉族自治縣震區一線,尋訪群眾參與抗震救災的感人故事。

將黨支部建在“鍋臺旁”

12月23日傍晚,海東市民和回族土族自治縣中川鄉美一村的臨津居農家院里,現場搭建的臨時廚房忙碌而有序。臨近飯點,前來吃飯的人一波一波涌入院子里。

拉面師傅何成偉一抻一拉間,迅速地將一份份面條甩進鍋里,隨著面湯沸騰,撈出煮熟的面條,再加上牛肉、蒜苗和辣椒油,將一碗熱氣騰騰的青海拉面送到了吃飯人手中。

“房墻在地震中倒了,這兩天我們一家四口都住在帳篷里,吃泡面比較多,聽鄰居說這里有面條可以吃,一家人就趕緊過來了。好吃!吃得身上心里都暖暖的。”美一村村民文雙龍邊說邊又拿起一個油餅吃起來。

“暖心食堂”從何而來?

一切要從在美一村長大的土族姑娘、青海達尼坤幫婦樂刺繡有限公司的總經理吉曉玲說起。積石山6.2級地震發生后,吉曉玲向受災嚴重的村民送去了2000個帽子和3500雙棉襪,并產生了辦免費愛心食堂的想法。

“尤其當我看到,在大冬天里,為了優先保障受災群眾吃上熱飯,許多救援隊員蹲在路邊喝礦泉水、啃干面包時,我的想法就更堅定了,我們要用熱騰騰的飯菜來表達對救援隊員的感激之情。”吉曉玲說。

這一想法也得到了自己的朋友、青海福犇福餐飲有限公司黨支部書記兼總經理李壽林的支持。作為湟源縣這兩年新成立的“兩新”黨組織,李壽林曾在多個受災區開辦愛心食堂,這次地震后,他也在第一時間籌備物資前來救援。

“支部建在鍋臺旁,我們要充分發揮‘兩新’黨組織的作用,這一次來的人都是黨員,他們積極報名參加,要為受災區群眾獻出一份愛心。這不僅是一碗面,更是一份責任和擔當。”李壽林說。

點滴匯聚,溫暖傳遞,一時間,吉曉玲的企業家朋友們都積極參與到這場愛心傳遞中。

青海旺軒建設工程有限公司送來了9噸面粉、1噸清油和10噸各類蔬菜,青海申旭商貿有限公司拉來了20噸煤炭,青海莫熱農業科技開發有限公司送來了3000盒青稞面……

23日11時左右,愛心食堂正式開業,吉曉玲早早就喊了大家來吃面。一時間,小院里排起了長隊,隊伍里不僅有受災群眾,也有救援隊員。吉曉玲的家人還帶著300份面,送到了在一線救援和執勤人員的手中。

“這幾天一直在一線參與救援,吃上熱氣騰騰的面條,吃完有點想家了,但也更有力氣干活了,我們一定不負這份愛心,盡自己最大努力為抗震救災做貢獻。”來自某單位的一名隊員說。

大家吃得開心,心里就舒坦

“叮鈴鈴……叮鈴鈴……”22日4時,馬吉全的手機鬧鐘打破全家人熟睡的寧靜,他起身打開帳篷的照明燈,妻子和自己年邁的母親也迅速起身,穿起發放的大棉衣出了帳篷,三人輕手輕腳地走過中川鄉紅崖村受災群眾臨時安置點的數十間帳篷,來到了自己家。

地震發生后,他們就和大家一起住在了安置點,幾天過去,他們慢慢地也能睡個安穩覺了。不過今天起這么早,是為了一頓飯!

“這個想法是母親先提的!她說金田村的老鄉受了苦,我們得做點啥。”馬吉全和妻子也正有此意,三人便商量著為金田村的老鄉和參與救援的人做一頓飯。考慮到人手不足的問題,他們及時聯系了自己的大哥和嫂子一起幫忙。

22日4時10分,哥哥嫂嫂也如約趕到馬吉全家中。五人迅速忙碌起來——和面、煮羊肉、洗蘿卜、洗土豆……準備工作做完時天已大亮,妻子、嫂子和母親三人張羅著做油餅,馬吉全和哥哥將15公斤羊肉切成小塊兒,倒入院子里的兩口大鍋,做起了青海人愛吃的傳統美食——羊肉熬飯。

時間慢慢過去,200多個金黃油亮的大油餅已經做好,就等鍋里的熬飯煮得更軟爛一些,“金田村的老人多,煮久一點兒他們也能多吃一些。”馬吉全說。

11時30分,馬吉全一家人帶著兩鍋熱氣騰騰的羊肉熬飯和兩大袋油餅,來到了離紅崖村4公里遠的金田村安置點上,他們事先和金田村管理受災村民吃飯的志愿者楊發新溝通過,分餐的地方就在安置區鄉親們的帳篷旁邊。“老鄉們,來吃飯了!熱熱的羊肉熬飯!”馬吉全一聲喊,幾位老年人說笑著就走了過來,志愿者楊發新讓大家排隊一一取餐。從長長的隊伍后面望去,馬吉全和家人忙著打飯,迎面走過來的每個人端著一碗熬飯拿著一個餅,留下了一路的肉香味兒。

充滿愛心的一碗碗熱飯,匯聚同心救災的力量。12月23日清晨,在官亭鎮4000年牛肉面館門口的空地上,馬文輝和來幫手的親戚各顯其能,熬湯、配菜、和面……為今天的“愛心面”做著最后的準備。臨近中午,馬路邊的攤位前排起了長長的隊,看排隊的人越來越多,正在和面的馬文輝手下動作變得更加利索。

“作為民和人,我能為家鄉做點什么?”地震后,馬文輝提議做“愛心面”,家人一起商量,決定為受災鄉親和救援人員免費提供3天的牛肉面。如今已經4天了,他的“愛心面”攤位卻沒有停下來。

除了餐飲,馬文輝家還經營著瓷磚生意。這次地震,堆放在庫房里的瓷磚被震碎了大半,損失上百萬元。“家在,就啥都在。”馬文輝說,這只是做了一件力所能及的事兒,稱不上雪中送炭,但是看著受災的老鄉和來自各地的救援人員吃得這么開心,心里就很舒坦。

為鄉親們的事情多跑腿

12月23日11時,循化撒拉族自治縣道幃藏族鄉鐵尕楞村三社小廣場上,陽光下鮮紅的黨旗和國旗迎風飄揚。

村里的“大鍋飯”灶臺前,婦女忙著切肉、洗菜、生火,孩童在廣場上奔跑打鬧,清脆的笑聲充滿整個廣場。

此時,一個戴眼鏡的小伙子抱著幾箱方便面向人群中走來,負責記賬的村民才讓東智趕緊放下茶杯,在賬本上一筆一畫記錄:扎西東知,捐贈方便面5箱、餅干1箱。

扎西東知是果洛藏族自治州消防支隊的一名消防救援隊員。地震發生后,經隊長特批,他連夜趕往老家,準備投身家鄉抗震救災。19日下午一到家,顧不上休息的他就積極投入災情排查、物資搬運、帳篷搭建、老年人照料、臨時翻譯等工作中,哪里忙碌哪里就有他的身影。

災情排查是扎西東知每天的重點工作。“地震導致的大量垮塌土石方把我家和隔壁鄰居家的后墻‘沖’倒,房子成為危房,已經不敢住人了。” 扎西東知指著一條長長的裂縫說。

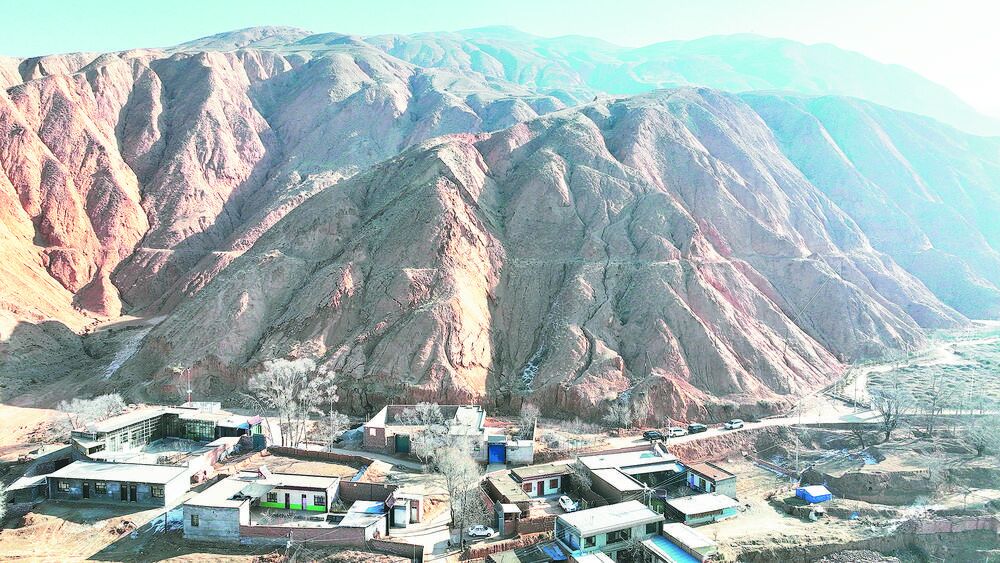

跟隨扎西東知的腳步,一戶接著一戶,走一路查看一路,不一會兒就來到了村莊后山。站在后山俯瞰,村莊盡收眼底。扎西東知指著民房與藍色帳篷夾雜的村莊說:“雖然地震攪亂了我們平靜和諧的生活,但是有黨和政府的關心,有社會各界人士的關注支持,我們堅信一切都會好起來。”

下山途中,我們看見一位老人靜靜坐在山坡上,默默地看著山下。扎西東知介紹說這是他爺爺李本加,今年已80歲高齡,我們趕緊上前和老人打招呼:“得莫、得莫(藏語問候語)。”老人熱情地握住我們的手說:“你好!你好!”

看到扎西東知站在一邊,老人對他用藏語小聲說了幾句話,扎西東知轉過頭翻譯說:“爺爺告誡他,大災面前,一定要為家鄉抗震救災多盡力,為鄉親們的事情多跑腿。你看地震后不久,村里救災帳篷有了、取暖爐子有了、電有了、被褥有了,吃的喝的也有了,我們要記著黨和政府的恩情。”

})

})

})

})