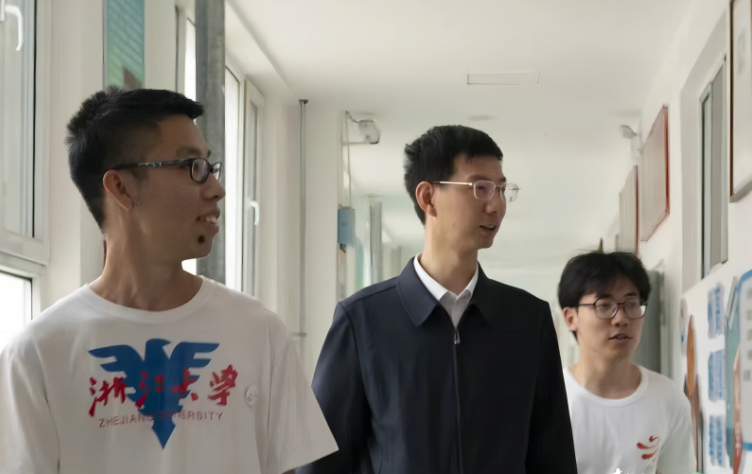

葉歡雷(中)向來到海西州的浙江大學公益實踐團學生介紹情況。本人提供

青海新聞網·大美青海客戶端訊 今年7月底,是葉歡雷在海西蒙古族藏族自治州支援滿一周年的日子。從西子湖畔到柴達木盆地,在巍巍高原上,他用實際行動書寫著自己的援青故事,把援青“山海情”寫滿海西大地。

2022年7月,葉歡雷來到青海,奔赴海西。當時,他的孩子剛出生4個月,當妻子得知他要去支援青海時,囑咐道“你去吧,放心,家里有我呢。”妻子的一席話,給了他莫大的鼓勵和寬慰。時常聽聞別人“舍小家為大家”的事跡,如今,葉歡雷也體會到了這種心中陡然升起的家國情懷。于是,他告別家鄉和親人,踏上這片令人心馳神往的瀚海戈壁。

人才引進,是葉歡雷擔任海西州委組織部辦公室副主任需要負責的其中一項重要工作。海西州地處高原,環境條件艱苦,各方人才長期在此工作生活難度較大。考慮到實際情況,他便積極協調浙江后方,在教育、醫療等方面實行短期柔性引才。

一年來,特別是今年3月,240位教師醫生趕赴海西,開展短期支教支醫工作;去年12月,他邀請中國工程院院士、傳染病診治國家重點實驗室主任李蘭娟為海西州各族群眾線上講解科學防疫,為海西戰勝疫情提供了巨大幫助。

要留心更要用心。為了讓浙江援青干部在青海工作期間能安心工作,葉歡雷想方設法通過多種舉措傳遞組織對援青干部人才的關心關愛。組織“中秋家書”活動,寫“家書”、敘“家書”。“此心安處是家鄉”“站臺盛不下我的思念”“青海那個親切溫暖的地方”……一封封感人家書,一句句溫暖的話語,凝聚起濃濃“浙青情”。在干部人才生日及節假日期間,編發指揮部慰問短信,送上一份貼心小禮物;為援青人才職稱評定奔走……他總是會利用閑暇時間和每位援青教師醫生談心,掌握他們的思想動態,傳遞關心關愛。當得知一位援青教師配偶也是教師,家中還有一個3歲的孩子時,他通過與當地教育和體育等部門對接,積極解決其后顧之憂,讓這位教師能在海西州安心教學。

“這些都是我應該做的工作。”一句簡單的話語背后需要付出多少艱辛,也許只有葉歡雷自己心里清楚,但他從未對外人說過。

2023年4月,葉歡雷邀請10位在“四地”建設、科技金融、醫療教育、社會事業等方面有較高影響力和權威的浙江專家成立“海西智庫”,并召開助力高質量發展懇談會,為海西經濟社會發展把脈問診,建言獻策。組織召開“遇見海西·情系高原”援青干部人才見面會,共敘援青情誼,共話海西發展。

葉歡雷深知人才是第一資源,打造一支“帶不走”的人才隊伍,是激發受援地內生動力的關鍵。

為了讓海西州和浙江工業大學能夠順利開展合作,從做方案到去浙江工業大學面對面交流,再到邀請浙江工業大學專家學者來海西實地考察選址,葉歡雷全程參與。7月20日,在第四屆“智匯三江源·助力新青海”人才項目洽談會十大人才合作項目簽約儀式上,海西州與浙江工業大學簽訂了戰略合作框架協議。“協議簽訂只是海西州和浙工大深度合作的起點,后續我們將繼續加強各方的需求對接,為校地合作貢獻浙江援青力量。”葉歡雷說。

為更好地促進浙青兩地各民族間交往交流交融,葉歡雷充分發揮援青人才工作優勢,通過走出去和請進來相結合,更好地培養留得住的人才。2023年安排了79批次培訓班次,共投入1320萬元援青資金開展培訓,其中50%以上用于基層村支書、婦女主任以及農村致富帶頭人等;組織開展了“一江清水向東流”民族歌舞團在浙江巡演,開展“神奇柴達木”浙江文宣進海西活動,40余位文宣團隊成員深入海西州進行采風報道……

援青工作,他用心更用情。援青期間,他用行動詮釋著一名援青干部的奮斗歷程,魅力海西是他鐘情的熱土,留在高原的足跡將成為他永不磨滅的記憶。

})

})

})

})